当前分类:心情随笔

回不去的故乡

故乡还在,可我们永远回不去了

民间有个笑话,说是一个城里人嘲笑一个乡下人太土气,乡下人回应说中国人往上回溯三代都是农民,城里人遂哑口无言。

传统的中国社会是一个乡土社会,农村人口占据绝对多数,而随着城市化进程的推进,农村人口也大规模地向城市转移,乡土社会也随之转型。

然而,即使在城市里定居生活,几乎每个中国人都有一个故乡,那是他们长大的地方,而故乡在现代化的冲击下发生着巨变,不再是儿时的模样。从这个意义上来讲,我们永远都无法回到记忆中的故乡。

然而,尽管故乡的面貌已经发生了变化,但是,故乡却又以不变的模样长久地驻存于每个人的心灵之中。

故乡的消失

我的故乡坐落于西北黄土高原的一个小镇上,自古以来人们都过着面朝黄土背朝天的生活。2000年以来,打工潮开始兴起,年轻人外出务工,留在村庄的都是老年人和妇女,成了一个典型的空心化村庄。

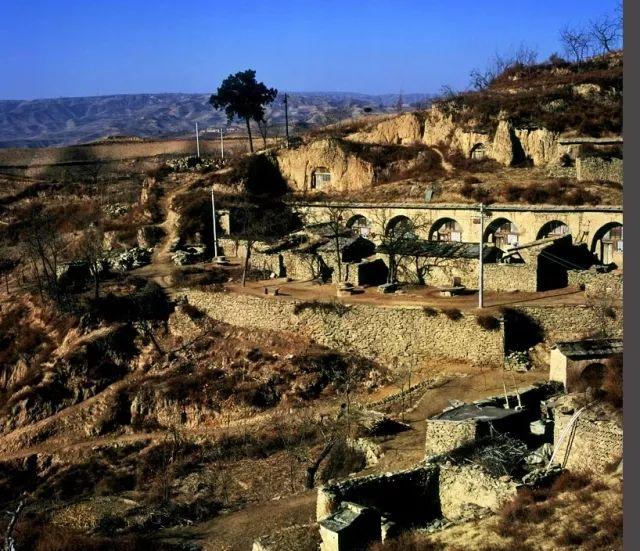

土高原上的村庄(资料图)

30岁以下的年轻人都已经没有人种地,在家种地的都是中老年人,但是,除了少数子女考上大学稳定就业的农户,大部分农户仍然在耕种自家的土地。在农民的观念里,土地仍是最基本的生存保障,很多老年人还残存着农耕时代的饥饿记忆,不敢轻易地放弃土地耕种。

传统的乡土社会是一个温情脉脉的社会,而在市场经济的冲击下,这种温情正在慢慢地消失。在村庄内部,脉脉温情是依靠生产生活的互助体系建立起来的,最典型的就是红白事上的人情互助,而这种互助体系正在逐渐被市场体系所替代,建立于其上的人情往来也逐渐瓦解。腊月二十,我随父亲参加了一场婚礼,因为主家招待帮忙的人不周,村里人就颇有怨言。

在我的家乡,红白事都要请帮忙的人,我们称之为房下,主要是本村民小组的人。如何请房下是一门学问,如果出了差错,后果非常严重。一个村民因为得罪了房下,其母亲下葬时没有人来挖坟抬棺,最后只能找亲戚来完成。

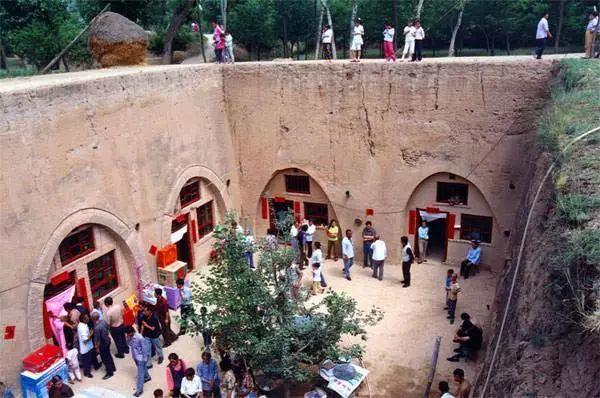

黄土高原传统窑洞婚礼

红事和白事请房下是关联在一起的,红事时是父亲为儿子结婚请房下,如果对房下招待周到,等到父亲去世儿子为父亲请房下时就会很顺利。而如果父亲在红事时对房下招待不周,白事时可能就会出现儿子请不动房下的情况。

在传统社会,村民对社会关系的预期是非常长远的,处理关系都要留有后路,必须在村庄内部建构起一张保护性的关系网络,否则就会被边缘化。主家一般是提前一天挨家挨户地上门请房下,按照正席的标准提前招待,再安排具体的事务。

但是,现在办酒一般都是在酒店办,或者请一条龙服务队到家里办,需要帮忙的事情并不多,请房下不需要像以前请那么多了,考虑到白事上需要帮忙,大多数人还是会像以前一样请整个村民小组的人。

而我参加婚礼的这户主家却只请了10户房下,而且没有按照正席的标准招待,村里人对此颇有微词。很多人说这样做不顾及长远,肯定会被房下将来报复,但实际上以后的事情谁能说的上呢,或许挖坟抬棺和酒席一样也会市场化,那样一来,维持如此复杂的社会关系实在是不划算,这位主家虽然犯了众怒,却是顺应了时代发展的潮流。

市场对互助的替代也不是一蹴而就的,村民的微词说明了传统的力量仍然在无声地抵制着市场的进入,然而,几乎所有的人也都意识到了在市场力量面前一切坚固的东西都将烟消云散。

除了人情关系淡薄以外,很多传统的集体活动也逐渐消失了。

以前过年时,每个村都会组织社火表演。社火一般包括踩高跷、舞狮子、唱戏等内容,由村民自导自演,大人和小孩子都可以参与,很多村民因为社火表演才艺高超而远近闻名。

社火表演

社火开演的第一天,社火队会走街串巷到每家每户进行表演,据说这样就会为主家带来福气,而主家也会拿出丰盛的食物招待社火队。

除了挨家挨户表演,社火队还要在村里的戏台上唱四天秦腔戏。唱戏的演员都是村里的戏剧爱好者,自己组织班子提前排练。虽然业余表演的质量不及专业演员,但却是一个难得的表演机会,演员的表演积极性也非常高,而村民从中得到娱乐,对表演的质量也很宽容。

社火表演既为村民提供了一个社会互动的平台,也为村民带来了一场低成本的文化盛宴,增添了春节的喜庆气息。

但是,现在社火的组织却越来越难,外出打工使得村民认识到了自身劳动力的机会成本,即使是为了公益活动,也要求支付报酬,以前的积极分子也觉得组织太麻烦,都不愿意出面组织,导致现在社火表演越来越少了。

集体活动逐渐消失,也让村民普遍觉得过年没有意思,变成了吃喝、打牌、走亲戚,而这些活动在平时也可以开展,春节因此越来越日常化。

故乡的复活

平时,故乡显得死气沉沉,像一位气若游丝的老人苟延残喘着,而这位老人在年终时却会奇迹般地恢复生机,原因很简单——那些离开村庄的年轻人回村了。

春节摩托车回乡大军

除了少数进城买房者以外,大多数年轻人并没有离开村庄,只是在外面打工挣钱,到了年终仍然要回到村庄。直到这时你才会突然意识到这些人只是离开村庄的风筝,最终还是要沿着风筝线回到村庄里来。

他们在城市里辛苦打拼,最终的目的却是在村庄里获得一个体面的地位。年轻人常年在外务工,干的好还是干的坏,大家彼此之间不是很了解,而到了过年的时候,一年的辛苦劳动才获得了展示的机会。

近年来流行买车,车即面子,逐渐成了年轻人竞争的标的物。打工的收入主要依靠自身能力,有的人挣的多,有的人挣的少,而怎么让人一目了然看出来你挣的多呢,那就是买一辆车开回家。

一些村落还有这样的新俗语:新车买得早,媳妇娶得比人好。

现在村里买车的人家已经接近一半,当然车的品牌不一样,好在农民对车的品牌并不是很在意,只要有小车就有面子。并不是所有的年轻人都有买车的实力,为了在面子竞争中不落后,只好想尽各种办法来应对。

不回家过年当然是最好的办法,这样就可以避免掉很多烦恼,但这同时却失去了一次在熟人社会中展示自我的机会,因此并不是上策。

有的年轻人一时买不起车,只好按揭买车;还有的年轻人,为了展示自己在外混的好,直接租一辆好车开回来。当然,租车回家总会露出破绽,被大家看破,一时成为笑谈。

除了买车这样的直观展示以外,每个社交场合也都是隐秘的竞争场所。所有的人都不愿意承认自己是失败者,无论真实的情况如何,总会尽可能将自己包装成为成功者。

社交场合每个人都在想方设法套取真实的信息,衡量自己的位置,看似平淡无常的对话之中,隐藏着无声的竞争。

一个亲戚家的小孩大学毕业之后找到了一份不错的工作,而另一个亲戚听到这个消息时,脸上却并未现出喜色,原来这两个亲戚的小孩从小在一起上学,两家的家长也总是将两个孩子放在一起比较,本来亲戚听到亲戚的喜事应该高兴,由于微妙的竞争关系,这种竞争落败的落寞也来不及遮掩直接表露了出来。

而有的人没有经济基础,也要苦心经营着表面的风光,最后难以为继只能一躲了之。我家的邻居30多岁,之前在镇里卖太阳能热水器,生意似乎做的不错,没几年就建起了二层楼房,谁知他的生意一直靠借债维系,最后欠下一屁股债,只能跑到外面去打工,过年也不敢回家。

也有的年轻人踏实肯干,通过多年的努力奋斗也能过上有车有房的中产生活。我的一个初中同学大专毕业以后,一直在外打工,自己买了车,去年在家里的帮助下又在县城买了房子,今年生下了一个小孩,小日子过得有滋有味。

即使是打工收入很高,依靠打工经济完成从乡村到城市的社会流动也依然是一个非常困难的过程,教育被视为阶层流动的便捷通道,教育竞争也因此变得非常激烈。

教育竞争其实就是对优质教育资源的竞争,在城乡教育资源不均衡的情况下,由村到乡、由乡到城就成了教育竞争的基本路径。镇里的村小,最少的只有一个学生,最多的只有二三十学生,而且留在村小的很多都是智障残疾儿童。

与乡村小学缺少生源相对应的是,城里的小学几乎所所爆满,一般每个班都是六七十人,远远超过了45人的标准班额。家庭条件稍好的学生从幼儿园和小学开始就到镇里或城里就读,母亲或奶奶跟着租房陪读,一直到高中毕业,陪读也因此成为当地的一道特殊景观。

某知名中学的陪读家长给子女送热乎的饭菜。(图片来自网络)

村庄因为年轻人的离去而显得凋敝,又因为年轻人的回归恢复活力。这些年轻人是城乡之间的游离者,离开村庄是为了更好地回归,村庄才是社会竞争的场所。虽然这种竞争有时显得非理性,但这也说明每个人都在努力奋斗,争取更好的生活。

市场将人们拉离了村庄,同时也为每个人提供了向上流动的机会,市场的变数让每个人都不敢懈怠,生怕在激烈的社会竞争中落后。竞争有时让人觉得人情冷酷,有时又让人体会到了生命的动能,激烈的竞争说明了社会在分化的过程之中,还未定型,因此充满了可能性。

城市只是挣钱的场所,而村庄才是消费的场所,村庄仍然是人们最基本的社会认同单位。从这个意义上来说,故乡并未消失,或者说消失是为了更好地回归。

故乡的长存

有时,我们以为离开了故乡,但实际上故乡如影子一般一直存在于我们的身心之中。

二姐一家虽然已经在成都定居多年,却极少在成都过年,每年过年都要回老家。回老家过年,是因为父母在老家。二姐也曾动员父亲到成都去过年,但却被父亲拒绝了,理由是到成都过年就不能祭拜先人了。

每年正月,大姐一家、二姐一家都要回来和父母团聚,外甥们在一起到处打闹,我们姐弟们一起聊天,听父母讲一年来家里发生的大小事情,常常到深夜,这让我有了一种传统大家庭复活的感觉。

两个姐姐各自的核心家庭已经在城市里立足,但是,只要父母还健在,大家庭就没有解体,小家庭就还没有和农村切断联系。这个大家庭平时处于解体状态,但到了年终又会复合起来,使人们感觉到它的存在。城市的力量再强大,要切断每人与乡土社会的联系,却并不容易。

而故乡更隐秘地存在于观念之中。谁也无法摆脱自己来时走过的路,从故乡走出来的我们,每个人身上已经刻下了故乡的烙印,即使已经被城市驯化了多年,这些烙印却仍然顽固地存在着。

最典型的就是生儿偏好,这真是深入到中国人骨髓里的文化基因,即使是经过了现代文化的洗礼和国家力量的改造,仍然顽强地存在于观念之中。

村里很多读了大学在外就业的年轻人,仍然有传宗接代的观念,想生男孩,二胎政策放开以后,之前生了女孩的为了生男孩又要了二胎。在传统乡土社会,家里男丁多才不会被人欺负,而这种农业社会的生存经验太过强烈,一直生生不息地传递着。

修家谱是让故乡长存在记忆中的文本手段。邻村的张氏家族,前几年就通过集资和捐资的方式重修了家谱,每家出100元,在外工作或做生意的再额外资源捐资。我父亲随着年纪的增大就时常唠叨着要修家谱,其实我们家的家族并不是很大,但父亲怕自己去世以后,我的后代忘记了家族的历史,所以提出要修家谱,只是由于很多家族历史难以考证而作罢。即使如此,将来父母不在人世之时,故乡也并不会从记忆中消亡。

从乡土中国到城市中国的转变注定是一个长久的过程,乡村虽然在衰亡,但是却仍然是人们最基本的意义归属场所。即使人们迫于生计而选择背井离乡,但是他们并没有进入城市,而是游离于城乡之间。

外出务工不一定能进城买房,进城买房不一定能进城安居,城市化的长久过程使得乡村在很长久的时间里都将是难以逃离的故乡,在这里,人们积蓄着奋斗的动能,积累着城市化的资源,最后,经过几代人的共同努力才能实现城市化。

因此,故乡表面上在衰败,但仍然具有长久的社会生命力。

作者是武汉大学中国乡村治理研究中心学者