当前分类:修行人生

西藏行 | 难忘那些磕长头的人们

从2008年青藏铁路开通至今,我已去了三次西藏。第一次是2008年春节,我在拉萨过了藏历年,游览了布达拉宫、大昭寺,又经日喀则、定日,到了珠峰大本营。

2010年深秋,我又从拉萨自驾到林芝雅鲁藏布江大峡谷。2014年7月,我和一群驴友,自驾滇藏、川藏、青藏线,历时23天,行程1万余公里,穿越了青藏高原。

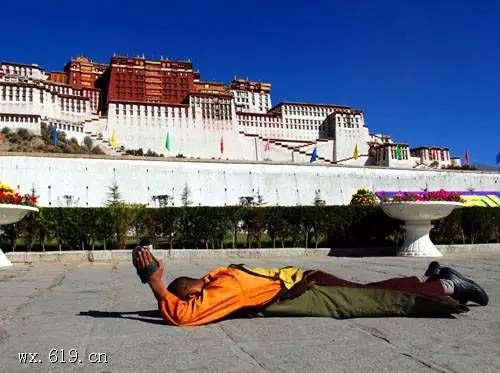

三次西藏之行,让我心灵感到最震撼的、久久不能释怀的,不是金碧辉煌的布达拉宫和大昭寺,不是神秘美丽的羊卓雍错和纳木错,也不是高耸入云巍峨挺拔的珠峰,而是那些三步一磕,五体投地,前往拉萨朝圣的信徒。

在通往拉萨的川藏公路和青藏公路上,经常能看到虔诚的磕长头者,男女老少都有,有一个人的,也有三个五个结伴一起的。他们手上戴着木板做的叫“恰克新”的护套,胸前挂着一块厚厚的帆布大围裙,满脸灰尘,沿着公路,三步一磕,向着他们心目中的圣城拉萨前进。

磕长头是藏传佛教信徒最虔诚的礼佛方式。藏传佛教认为,磕头朝圣的信徒五体投地,是为“身”敬,同时口中不断念咒,是为“语”敬,心中不断想念着佛,是为“意”敬,磕长头时三者就得到了很好的统一。

磕长头都是等身长头,首先立正,口中一边念诵六字真言“啊嘛呢叭咪哞”(类似于汉地佛教徒常诵的南无阿弥陀佛),一边双手合十,高举过头,然后向前一步;双手合十移至胸前,再向前一步;迈第三步时,双手自胸前移开,掌心朝下,双手向前直伸,膝盖先着地,然后全身匍匐,五体投地,额头轻叩地面。每伏身一次,以手划地为号,起身后走到记号处,再重新开始,如此周而复始。

磕长头的信徒绝不会偷懒,如果遇到河流,需要涉水或者渡船,就先在岸边磕足河宽,再过河;晚上休息后,第二天就从昨天磕到的地方重新开始,他们认为只有用这种方式才能表达对圣灵的敬仰之意。那份执着,那份虔诚,令人感叹不止。

色季拉山口离拉萨大约还有400多公里。在那里,我遇到了好几队磕长头的信徒,其中有几个来自四川甘孜的信徒,沿着川藏公路,已经磕了1000多公里了,一路艰辛,泥石流、塌方、雪崩,都碰上了,好在都化险为夷。他们紫红色的脸庞布满了灰尘;额头上都有了茧子,有的因为磕出了血,又结成了黑痂;头发乱蓬蓬的,纠结成一团;脚上穿的鞋子都是特制的,就是在绿解放鞋的前面再钉上黑橡胶皮,但有的鞋前面还是张开了大口子,露出了脚趾头;有的人身前的围裙已经补了补丁,脏兮兮的,但他们那一双双闪亮而执著的眼睛,还有那种平静安详的神情,让人顿生敬意。电影《可可西里》的导演陆川就说过:别看磕长头的身上脏,他们的心是最干净的。

我们停下车,给他们打招呼,可由于语言不通,他们多是冲着我们憨憨地笑,笑容里充满了纯真和坚定。要知道,他们一路从甘孜磕长头磕到拉萨,那可是1800多公里的路程啊,一步步用身体“走”过,漫漫长路,那该是怎样的一种信仰,怎样的一种坚毅?

我甚至于觉得,将镜头对准他们拍照,是对他们的不敬。所以,只能远远地站在他们身后,满怀敬意,摁下快门,留下他们的背影。

我们还看到几个信徒,拉着两辆装满行李的板车,在盘山公路上,一步一步地向前挪。我不知道他们还要在路上走多长时间,但我知道他们一定会到达他们心目中的圣地。

给我们开车的藏族小伙子告诉我,许多信徒以一生能朝拜一次大昭寺为终生愿望,他们辛勤劳作,勤俭持家,但到了出发朝拜之时,却不惜卖掉自己的所有家产,除了留一些作为盘缠路上用,大部分都捐给了寺院。也有的不带分文上路,一路靠施舍过活。

藏族百姓对磕长头者都是很尊敬的,常主动接济他们。现在公路交通很好了,路上生病了可以到就近的医院看病,以前生病了就只能忍着,死在朝圣路上的磕长头者并不罕见。不过磕长头的信徒自己都看得很淡,说死在路上是佛把他们收去了,也是很荣幸的事。磕长头的信徒如果死在了路上,他的同伴会敲下他的一颗牙齿,带到大昭寺,镶嵌在释迦牟尼殿前的柱子缝隙里,表示死者已经到过这个神圣的地方了,死者也就了却了一生的心愿。

我认识的一个藏族男导游,他说每个信徒都要磕十万个长头,这是最基本的,他认识的一个喇嘛,对着佛祖,已经磕了160万个长头了,发愿要磕300万个长头。有的信徒用一两年的时间,风餐露宿,跋涉山水,磕长头到拉萨,然后天天在大昭寺门前磕长头,每天磕两三千个,连磕几个月,风雨无阻,能磕几十万个长头。

在拉萨大昭寺门前,永远都挤满了磕长头的信徒。他们在身前铺一块毛毯,在原地不停地磕长头,天长日久,地上铺的石板,竟然磨得发亮。八角街上,也随处可见磕长头的信徒,他们从大昭寺正门开始,沿着顺时针方向,三步一磕,绕寺而行。他们的脸上,看不到一丝一毫的疲倦和痛苦,反而洋溢着幸福和喜悦,充满了虔诚。

这或许就是印度大诗人泰戈尔所说的——有信仰的人是幸福的。